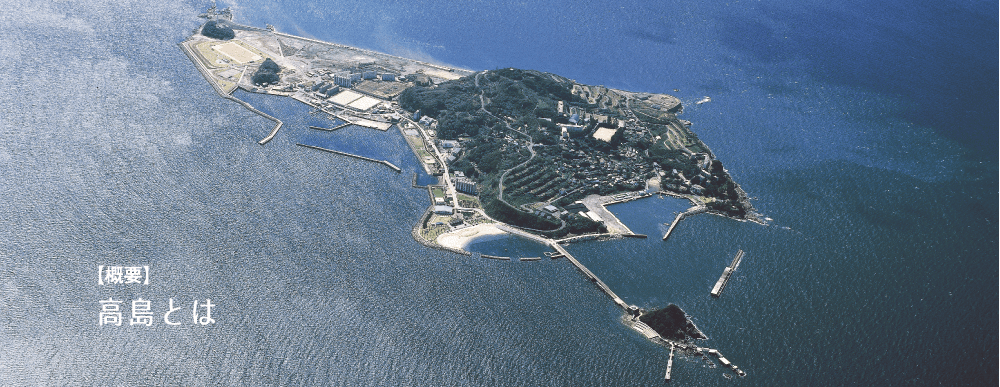

高島地区ってどんなところ?

|

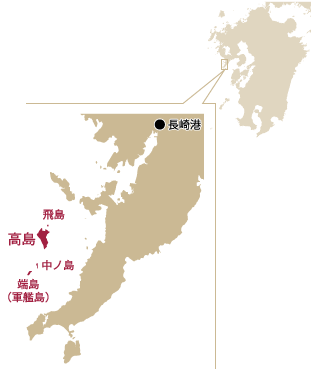

高島地区は、長崎港から南西約14.5km離れた高島をはじめ、飛島、中ノ島、端島の4つの島からなり、面積は全島合わせて1.34㎢の海に囲まれた自然豊かな地区です。

現在、唯一の有人島である高島は、美しい海を活かし、本格的な釣りが体験できる飛島磯釣り公園、快適な海水浴が楽しめる高島海水浴場、台座付きテントを備えた高島ふれあいキャンプ場などが整備され、気軽にリゾート気分が味わえる島として、また、世界文化遺産がある島として多くの方々に認知されてきています。

|

|

|

大勢の釣り客が訪れる飛島磯釣り公園 |

環境省認定「日本の水浴場88選」に選ばれた高島海水浴場

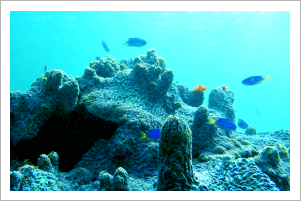

高島海水浴場内に生息するサンゴ(シュノーケリングで観察できます。) |

知れば知るほどワクワクする!高島の魅力

|

2015年(平成27年)、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産として高島炭坑と端島炭坑が世界文化遺産に登録されました。 |

北渓井坑跡 |

|

特産品の「たかしまフルーティートマト」 |

高島地区の歴史年表

| 元禄8年(1695年) | 深堀領主の下僕であった「五平太」が石炭を発見する。 |

| 宝永7年(1710年) | 石炭採掘事業が深堀氏の直営となる。 |

| 文化7年(1810年) | 端島で石炭が発見される。 |

| 慶応4年(1868年) | 佐賀藩とグラバー商会(トーマス・B・グラバー)の合弁事業により竪坑開削に着手する。 |

| 明治2年(1869年) | 蒸気機関が導入された日本初の竪坑「北渓井坑(ほっけいせいこう)」が開坑する。 (明治9年(1876年)まで操業した。) |

| 明治3年(1870年) | グラバー商会が倒産し、高島炭坑採掘の権限がオランダ商会に委譲される。 |

| 明治4年(1871年) | 南洋井坑が開坑する。 |

| 明治7年(1874年) | 1月、高島炭坑が官営となる。9月、政府は高島への外国船寄港・石炭積み込みを許可する。11月、高島炭坑が蓬莱社(後藤象二郎)に払い下げられる。 |

| 明治12年(1879年) | 西彼杵郡高島村となる。 |

| 明治14年(1881年) | 高島炭坑が三菱(岩崎彌太郎)に譲渡される。 |

| 明治22年(1889年) | 三軒町に村役場が開設される。 |

| 明治23年(1890年) | 三菱が端島炭坑を買収する。 |

| 明治40年(1907年) | 通信用海底ケーブルが敷設され、電話が開通する。 |

| 大正5年(1916年) | 端島に日本初の鉄筋コンクリート造の高層アパート(30号棟)が完成する。 |

| 昭和23年(1948年) | 町制を施行し、西彼杵郡高島町となる。 |

| 昭和30年(1955年) | 高島町と高浜村端島が合併する。 |

| 昭和32年(1957年) | 海底送水管敷設工事が完成する。 |

| 昭和38年(1963年) |

高島と端島を合わせた人口が過去最多(21,965人)となる。 |

| 昭和41年(1966年) | 高島炭坑が年間153万 9500トンの最高出炭量を記録する。 |

| 昭和49年(1974年) | 端島炭坑閉山。 |

| 昭和61年(1986年) | 高島炭坑閉山。 |

| 平成9年(1997年) | 飛島磯釣り公園、高島海水浴場がオープンする。 |

| 平成11年(1999年) | 高島ふれあいキャンプ場がオープンする。 |

| 平成15年(2003年) | 高島いやしの湯、高島ふれあい多目的運動公園がオープンする。 |

| 平成17年(2005年) | 近隣5町とともに長崎市に編入合併される。 |

| 平成21年(2009年) |

「九州・山口の近代化産業遺産群」として位置付けられた端島(軍艦島)は、世界文化遺産暫定リストに掲載されるとともに上陸が可能になる。 |

| 平成27年(2015年) | 高島炭坑と端島炭坑を構成資産に含む「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が世界文化遺産に認定される。 |

| 令和6年(2024年) | 「長崎大学 高島水産研究所」が設置される。 |

参考:「高島町政三十年の歩み」、「高島町の歴史年表」